Auszug aus dem M.A. Kunstgeschichte über Ulrike Bolenz in franz.

Ce texte est le dernier chapitre du mémoire „L’Intégration de l’image photographique à la peinture en Allemagne“, Katia Hermann, 1997 (Mémoire du DEA d’Histoire de l’Art, Université Panthéon Sorbonne Paris I). Sous la direction de Prof. Eric Darragon, 1996-1997

Thema: „Die Integration des fotografischen Bildes in der Malerei in Deutschland“

Sujet : „L´intégration de l´image photographique à la peinture en Allemagne“

www.ulrike.bolenz.de

http://ulrike.bolenz.de/texte-und-presse.html

http://www.galerie-schmalfuss.de/index.php/kunstler/ulrike-bolenz/

Une technique particulière

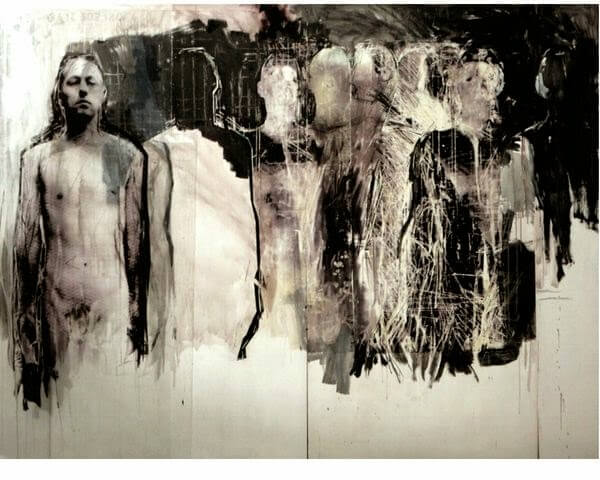

Ces mots écrits par l’artiste servent d’introduction au dossier qu’elle m’envoya après ma demande. En parlant uniquement de la technique employée pour la création des dernières années, elle souligne son importance, sa spécificité et son originalité. Le choix pour cette technique correspond aux images qu’elle veut créer, aux thèmes qu’elle aborde et à l’expression qu’elle vise. Mais finalement, celle-ci, si caractéristique pour son oeuvre, n’est pas un simple prétexte à la création. Il s’agit d’un moyen, voir d’un outil, pour transmettre ses idées par ses images. Par les thèmes qu’elle traite, l’artiste cherche à interroger le spectateur sur certains dilemmes de notre société. Mais pour « toucher » celui-ci, elle pousse sa recherche picturale jusqu’à obtention d’une expression forte et explicite à travers des images presque visionnaires. L’intégration de l’image photographique à ce travail très plastique, lui permet de transmettre une image à la fois réaliste et abstraite. L’image photographique devient presque un symbole de notre société médiatique et Ulrike Bolenz s’en sert tout en critiquant ce monde, lui-même submergé d’images. Elle arrive à créer une sorte d’hybride entre la photographie et la peinture, une symbiose parfaite où ni l’un ni l’autre ne domine, voire une nouvelle conception de l’image. Il ne s’agit ni de collages, ni de peintures, le terme d’assemblage conviendrait le mieux pour décrire ses procédés plastiques. Dans ce sens, son oeuvre devient celui d’une plasticienne. Travaillant surtout en deux dimensions, elle tente toujours à briser celles-ci en agrandissant et en approfondissant l’espace. Cet espace est suggéré par les effets de transparence qu’elle manipule à grande échelle, puisque ses tableaux sont pour la plupart de grandes dimensions. Peuplés de corps humains grandeur nature, elle invite le spectateur à une certaine identification avec le modèle. Dans ses premiers tableaux le corps est représenté par le dessin, puis remplacé par l’image photographique, certes plus réaliste, mais en même temps « fantômatique » par le traitement de celle-ci. A ce « réalisme » s’oppose la matière picturale, c’est-à-dire la peinture acrylique appliquée en larges aplats de manière spontanée, laissant transparaître le geste de l’artiste. Ainsi l’image photographique fixe, imprimée sur plexiglas, puis retravaillée chimiquement, est submergée par la matière picturale palpable. Le corps représenté en grandeur nature est matérialisé partiellement par l’image photographique et par la peinture. Le fil conducteur de l’oeuvre d’Ulrike Bolenz est l’humain en tant que valeur. Elle remet en question la société d’aujourd’hui par le choix des sujets qui font ressentir sa contradiction et son déchirement personnel.

Les débuts

Le corps

Ulrike Bolenz commence à dessiner à l’âge de 17 ans. Passionnée par le crayon, elle s’exerce à dessiner des paysages, mais surtout des portraits et des nus. L’intérêt pour la représentation du corps humain se manifeste donc très tôt et se poursuit encore aujourd’hui. En 1979, elle assiste à certains cours de la Hochschule für Bildende Künste à Kassel, qui ne la satisferont guère. Le cours de réalisme de Manfred Bluth lui apportera malheureusement peu. Elle garde surtout en souvenir les cours de dessin réaliste du professeur Tom J.Gramse . Elle y acquiere un sens aigu de l’observation et un rendu fidèle de la nature. Après avoir suivi ces cours, Ulrike Bolenz recherche une certaine expression que le dessin seul ne pouvait lui donner. Elle commence alors à utiliser les pinceaux et la peinture pour aller plus loin que la simple vue, recherchant (d’après elle) le « regard intérieur ». Ses premières peintures datent des années 1980. Ayant toujours pour base le dessin, elle utilise divers matériaux, tel que le papier calque transparent pour suggérer l’espace, pour travailler différents plans et obtenir d’autres dimensions sur un support en bois. La manipulation de ce papier, appliqué en plusieurs couches très fines, lui permet de trouver différentes lignes qui vont définir la composition de l’oeuvre. Son dessin au crayon subtile, appliqué dessus et en dessous de ce papier, représente le corps féminin de façon partielle, par fragments et vu sous différents angles. La superposition des motifs, tel une jambe, un bras, une main se fait quasi naturellement. La main est par ailleurs un des motifs faisant fréquemment apparition dans l’oeuvre de Bolenz. A cette époque, la couleur est presque absente dans ses tableaux. Il s’agit d’oeuvres quasi monochromes ou bichromes de tons ternes : le gris, le gris-bleu, l’écru et l’ocre, ainsi que le noir et le blanc. C’est en 1987 qu’Ulrike commence à exécuter sa première série intitulée Berührungen (attouchements). Dans ces tableaux, les parties des corps tracées au crayon se superposent, se rencontrent et se touchent. Ainsi, une main touche un genou, un doigt touche un autre doigt, tel la « création d’Adam » de la chapelle Sixtine de Michel-Ange . Réalisée en 1988, la peinture Figure dans la pierre représente la continuation du sujet de l’attouchement, mais oppose cette fois le mouvement à l’immobilité, l’organique au cristallin, la vie à la mort. Entre le fond gris et le dessin, des ombres se dessinent de façon diffuses, déchirées ou raccordées. Les parties du corps féminin sont conservées comme des fossiles entre différentes couches avec des stratifications. Le titre évoque ce matériau qui est la pierre, symbole du temps. Le traitement pictural est ici extrèmement plastique: fentes, cratères, déchirures et crevasses déterminent la surface devenue profonde. Huile, acrylique, pigments et sable sont mélangés au papier, au tissu et à la paille sur un support en bois. Ces matériaux issus de la nature, utilisés de façon brute font appel à la terre. Ainsi les traits dessinés s’inscrivent comme des gravures rupestres dans la pierre. Trois autres tableaux intitulés Rote Bilder (images rouges) de 1990 représentent à nouveau le corps humain. Cette fois, le corps féminin représente directement la féminité. Ici Ulrike Bolenz introduit la couleur, le rouge-sang. L’identité et l’intégrité du corps féminin semblent en danger dans un moment de douleur. Une énergie se dégage d’autant plus par la couleur du sang, symbole de la vie, de la maturité chez une femme, mais également de la mort. Le dessin « ouvert », sans véritables limites, laisse apparaître différentes poses de ce corps fragmenté, partiellement disséqué. L’artiste fait ici allusion à la condition féminine, à la douleur, mais aussi à l’amour. La guerre – la mort En réalisant plusieurs séries sur le thème de la guerre, Ulrike Bolenz va de nouveau exprimer la douleur, en faisant allusion aux horreurs causées par différentes guerres. En 1988, l’artiste peint deux oeuvres intitulées Beresina. Elle y intègre les mêmes matériaux naturels que dans les tableaux précédents, illustrant à sa manière un sujet historique moins « cliché » que d’autres. Il s’agit d’une des nombreuses guerres napoléoniennes. Après un court séjour à Moscou, l’armée française se retire et prend le chemin du retour. En novembre 1811 la traversée du fleuve Beresina à Studjanka est un véritable désastre. Les attaques des soldats de Kutusow et le froid insoutenable causent la mort de milliers de personnes et Napoléon prend la fuite. Cent quarante ans plus tard commence la guerre contre l’Union soviétique et plusieurs troupes sont amenées à traverser le Beresina, une autre guerre laissant des millions de morts derrière elle et ainsi le nom de ce fleuve devient synonyme de guerre et de mort. Dans ces peintures, les morts, le fleuve, le froid et la raideur des corps sont retranscrits par des moyens picturaux, comme la monochromie presque glaciale et les lignes hachurées, tracées au crayon noir. Le dessin laisse apparaître la gestalt de ces morts qui restèrent sur le champ de bataille. Dans une autre peinture, cette fois de grande dimension, réalisée fin 1992, l’artiste fait référence à la guerre du Golfe. A cette époque Ulrike Bolenz vit à Berlin, où elle est confrontée à de vives réactions de la part des berlinois. Cette oeuvre présente les premiers éléments photographiques que l’artiste intègre à sa peinture. Ces images photographiques sous forme de photocopies représentent des cartes géographiques, des signes et des débris de textes pour situer l’évènement. Deux corps semblent être momifiés. Le corps du bas du tableau est réalisé en plexiglas, l’autre, sur la partie haut du bois peint est dessiné. Sur la droite et en haut du tableau s’inscrivent des échelles graduées pour compter les morts, comme le fait si souvent la presse de façon pratiquement immorale. Pour sa réalisation, Ulrike utilise pour la première fois le plexiglas, un matériau qu’elle réemploie sans cesse aujourd’hui. Découpée dans le verre, cette forme est accrochée au support en bois par des tiges en fer, créant ainsi un relief pour briser la bidimensionalité de l’oeuvre. Ensuite l’artiste a frotté des photocopies avec un liquide spécial, afin de les imprimer sur le support. Le dessin, la peinture acrylique, ainsi que les photocopies se superposent et fonctionnent ensemble comme un assemblage avec le plexiglas en relief. L’utilisation de photocopies pour situer un lieu ou un évènement historique se retrouve par exemple dans l’oeuvre de Gerhard Hoehme. Dans cette oeuvre, Ulrike Bolenz représente les morts en buste, vus de profil gauche, allongés à l’horizontale. Le volume de ces figures est suggéré par des traits hachurés et ce traitement rappelle celui de Roland Dörfler dans sa peinture Fallende Figuren de 1991. Ici, ces corps ressemblent également à des momies, mais sont vus dans une perspective plongeante en raccourçi. Ulrike Bolenz reprend cette figure dans une oeuvre sans titre datant de la même année. Sur ce détail figure le travail du dessinateur. Le bras du mort est représenté trois fois, créant ainsi un mouvement et une profondeur de champ. Le dessin subtile ne laisse apparaitre aucun détail, quelques lignes pures suffisent pour préciser la forme, la gestalt. Une échelle graduée commence au milieu du tableau sur la droite indiquant les chiffres de 0 à 16. Le bras dépasse cette échelle, ce qui signifie peut-être que les morts sont plus nombreux que les chiffres officiels… Une oeuvre plus tardive de 1996 reprend le sujet de la mort, mais cette fois l’artiste intègre directement une photographie d’un homme allongé pour représenter la figure humaine. Ulrike Bolenz se préoccupe de la guerre, de la mort, mais surtout de la condition humaine. La représentation de la figure humaine traverse toute son oeuvre, elle est le seul motif figuratif présent et va se concrétiser dans ses séries exécutées à partir de 1993.Les « Plexiglas » (depuis 1993) « Les Plexiglas d’Ulrike Bolenz nous laissent perplexes. Profonds reflets de notre contemporanéité, ses interrogations et ses doutes renvoient à leur surfaces notre image déformée par la matière. Bolenz travaille sur l’expression du corps humain. Ses oeuvres sont le résultat d’un savant mixage de multiples techniques expérimentées par l’artiste depuis une dixaine d’années. Après avoir filmé ses modèles, Bolenz fait défiler les images et choisit l’expression caractéristique, le mouvement recherché. La vidéo lui permet de capturer l’instant original, où le corps spontanément libéré du processus de la pose, se meut sans appréhension. Elle en tire un cliché photographique, l’informatise, le manipule et le développe sur Plexiglas. C’est du pris sur le vif, non de la romance qu’elle remanie sur l’écran de son ordinateur. Dans cette participation plus ou moins consciente au processus de transformation du mécanisme filmique et informatique, elle neutralise la puissance illusoire de l’image virtuelle en ajoutant certaines références à l’écran télévisé (dont elle fait par exemple ressortir la trame) ou à l’objectif de caméra. A cette première phase de création s’ajoute un tout autre procédé de déformation. Après avoir posé un enduit résineux, Ulrike travaille simultanément les pigments photographiques, la matière et d’autres pigments naturels, qu’elle ajoute sur le support. Intriguants jeux de transparences, étranges mutations, les modèles semblent inexplorablement avoir intégré une autre vie sous la glace. C’est aux frontières de l’univers chaotique et asceptisé de l’image technologique et du monde sensuel et chaleureux de la matière que résident tous les questionnements de l’artiste. L’humain souffre d’un insatiable désir de perfection et d’éternité? Où peut nous mener cette immuable quête? Doit-elle se faire au dépend de notre identité? Ses espaces claustrophobiques trahissent l’angoisse naturelle et inconsciente de l’homme, suscitée par la menace persistante de destruction de la race humaine. Le contour de ses silhouettes antropomorphes semblent se fluidifier dans la profondeur de ses oeuvres qui résonnent comme un écho. Ulrike aborde le thème de la manipulation génétique et technologique à travers ses séries de « Clones », ou « Progressions », dont l’une des échappatoires est la sensualité de la matière naturelle, qu’elle éclabousse anarchiquement sur le Plexiglas. Dans toutes les oeuvres de Bolenz, la nature issue du hasard reprend ses droits et laisse place à l’espérance. Un espoir majestueusement immortalisé par le rire transcendentlt et libérateur de ses « Femmes riantes ». Cette oeuvre est particulièrement frappante dans la production de l’artiste. La technique employée est identique, mais elle a ensuite dérouré les formes dans le Plexiglas. Très expressifs, les corps nus de ces femmes semblent être en lévitation, comme soulevés par la puissance de leur rire. Un rire spontané et émancipateur. Bolenz donne libre cours à son inspiration en portant un regard critique sur le monde moderne. En totale osmose avec son temps, elle a su créer un language entièrement nouveau, fondé sur une maîtrise de techniques traditionnelles et de nouvelles technologies. En jouant de leur combinaison elle obtient des effets d’une rare puissance de suggestion ».

« Les rieuses »

Le travail en série des Femmes riantes ou des Rieuses d’Ulrike Bolenz débute en 1994. En hommage aux premières femmes prêtresses anglicanes, l’artiste exécute une oeuvre monumentale qui sera exposée au Berliner Dom en février 1995. Pour celle-ci elle s’inspire d’une coupure de presse illustrant les prêtresses en éclat de rire. Cette oeuvre intitulée Sieben Lachende (sept rieuses) représente une de ses créations les plus importantes. Il s’agit d’un groupement de sept plaques en plexiglas prenant la forme du modèle dans différentes poses, qui n’est personne d’autre que l’artiste lui-même. Ulrike Bolenz s’est tout d’abord exhibée devant sa caméra vidéo, jouant le rôle de femmes prises de joie, de fou-rire ou d’exaltation. Ensuite, elle a choisi les images les plus expressives pour les photographier en noir et blanc directement sur l’écran de télévision. Puis, elle a développé ces images sur des plaques en plexiglas, découpées des silhouettes, certies de plomb, pour former un groupe, voire une fresque grandeur nature. Le traitement pictural est particulièrement brut. Ce détail nous donne à voir la trame de l’image vidéo d’origine et le travail de la matière picturale, appliquée de façon spontanée, laissant place au hasard, comme par exemple pour les coulures et les tâches. Pour l’exposition au Berliner Dom, le groupe fut séparé (les plaques n’étant pas reliées définitivement entre elles), restant un groupe de trois femmes sur les marches de la nef. Cette oeuvre, très appréciée par le public, fut plébiscitée dans de nombreux articles de la presse allemande. Pour présenter son projet elle s’est servie de la reproduction photographique de cette oeuvre pour l’intégrer dans des dessins d’architecture. Inspiré par l’église « Notre Dame du Sablon » à Bruxelles, Ulrike exécute plusieurs dessins de l’intérieur de l’édifice, vu sous différents angles. Elle y intègre des photos de ses propres oeuvres, mais également des dessins exécutés d’après ses oeuvres. Une autre image montre deux détails d’images photographiques intégré dans l’architecture par le procédé du collage et au fond, à l’arrière-plan, un dessin représentant un détail de son oeuvre Sieben Lachende. Pour Bolenz c’est le début d’un travail en série, puisque le rire représente une des expressions les plus authentiques de l’être humain. Elle reconnait son action libératrice, mais en même temps sa proximité avec les pleurs. Dans cette oeuvre la frontière entre le rire et l’angoisse, entre la libération et la souffrance, entre la réalité et la folie reste floue. Ne pourrait-on pas croire que ces êtres sont en train de crier? Il s’agit d’un autoportrait dépersonnalisé, d’une personne anonyme, puisque l’artiste n’a pas voulu se représenter, mais représenter un état et des expressions, comme à chaque fois qu ’elle utilise sa propre image. Par la suite Ulrike reprend ce sujet, mais en ayant filmé d’autres modèles. Les photographies de ces images vidéos tapissent d’ailleurs les murs de son atelier. Ainsi, elle emploie le même procédé pour former des groupes de deux ou de trois femmes. La dernière création de cette série date de 1997. Ici, sur chaque élément de ce « trio, » la trame de l’écran de télévision est encore plus visible. Le support en plexiglas est teinté d’un rouge-sang dominant le haut des corps, puis à partir des cuisses l’image photographique disparaît pour laisser place à la matière picturale rose et blanche. Les mains ne sont plus qu’indiquées par de gros traits noirs. Le groupe semble en mouvement : de droite à gauche le modèle s’élève petit à petit, décrivant un mouvement ascensionnel, provoqué par le rire. Le traitement pictural est particulièrement dépouillé : la partie haute du corps révèle franchement la technique de l’image photographique « télévisée» représentant de façon réaliste une femme éclatant de rire, et le bas, donc les jambes, existe uniquement par sa forme, non plus par sa texture, qui est devenu de la peinture « brute », sans véritable référent figuratif. Cette oeuvre est celle de la série des rieuses, où règne le plus de clarté formelle, où la photographie et la peinture se réunissent sur le même support, mais restant nettement séparées par plans.

Le « cloning »

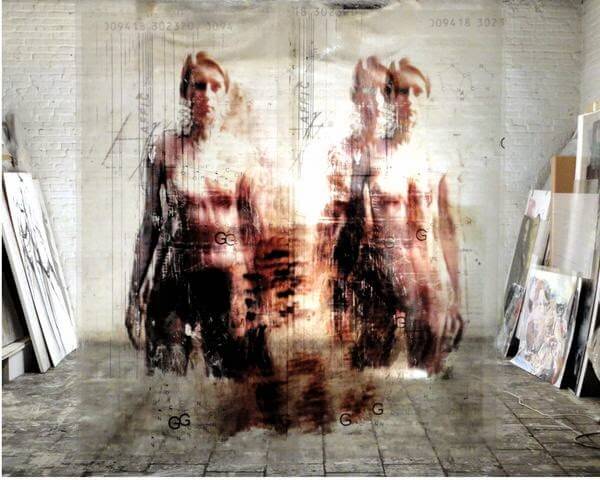

Intéressée par la technologie de notre époque et par la perte de l’identité de l’homme dans notre société, Ulrike s’attaque à un sujet bien plus délicat et d’actualité : le cloning. Manipulation génétique et pratique scientifique qui soulève une véritable polémique et dont on entend beaucoup parler en ce moment. La question qui se pose et qui fait frissonner la plupart d’entre nous est de savoir jusqu’où vont aller ces recherches et est-ce-que l’homme peut être « cloné »? Est-t-il possible de créer une race parfaite? Vont-ils le faire? L’idée d’une race parfaite n’est pas sans rapeller les idéologies et les expériences menées par le troisième Reich, un sujet qui affecte particulièrement cette jeune artiste allemande. Mais elle n’est pas l’unique artiste à se questionner sur ce sujet. On peut citer Keith Cottingham présent à l’exposition «Double vie, double vue » à la Fondation Cartier en hiver 1996-97. Les manipulations numériques de cet artiste font écho aux manipulations génétiques en posant la question de l’identité sous un jour nouveau. Ulrike Bolenz commence à travailler sur cette thématique en 1993-94. Le premier tableau s’intitule Three times cloned. L’artiste reproduit trois fois son image sur plexiglas appliqué sur une grand panneau en bois, recouvert de peinture blanche très diluée (transparente). Code-barre, lignes horizontales, demi-cercles et chiffres (71 et 13), ainsi qu’une flèche, sont des signes se rapportant à la science (mathématique). Bolenz va utiliser ce genre de signes pour la plupart des oeuvres de cette série afin d’indiquer la science génétique confrontée à l’image de l’homme sous un regard critique. Le code-barre appliqué sur l’image de l’homme est une anecdote : l’homme devient un « produit codé » d’après ses codes génétiques. L’oeuvre Leporello est un triptyque entièrement en plexiglas. Pour la réalisation de celle-ci, l’artiste utilise à nouveau sa propre image. Entièrement nue et de face, sa silhouette n’apparait que partiellement, due à l’application du révélateur, qui ne révèle effectivement qu’une partie de l’image. Au négatif photo d’origine (photographié d’après un film vidéo sur un écran de télévision), l’artiste a superposé celui représentant un écran de navigation. Celui-ci quadrille l’espace et inscrit des demi-cercles ainsi que quelques mots, comme par exemple le mot trafic. Ce tracé rappelle en quelque sorte un cadran, qui fait référence au temps, voire à l’avenir (du cloning). La trace de l’éponge ayant servie à appliquer le révélateur photographique est particulièrement présente et ajoute un effet de matière. Ici il ne s’agit pas d’une peinture, mais d’une oeuvre entièrement photographique sur un grand support en plexiglas transparent composé de trois panneaux mobiles, tel un paravant. Il s’agit d’une nouvelle conception de l’oeuvre dans l’espace, puisqu’elle permet différents angles de vue. Mais très rapidement l’artiste va réemployer la peinture sans abandonner le plexiglas et les procédés photographiques. Sa technique est particulièrement adaptée au sujet du cloning, puisque le négatif photo est reproductible à l’infini et qu’il s’agit de représenter des êtres parfaitement similaires. Pour un autre triptyque, Bolenz utilise le même négatif que pour l’oeuvre précédente développé sur trois panneaux en plexiglas, mais cette fois les panneaux sont appliqués sur trois grandes planches en bois assemblées. Pour la peinture, elle se sert de couleurs naturelles ternes et effacées rappellant la palette de ses débuts. L’artiste y a ajouté le mot gläserner (vitreux) à plusieurs reprises sur le haut du tableau. Ce mot fait référence à l’homme en verre, transparent, artificiel et l’artiste joue ici sur le traitement des trois mêmes images. Celle de gauche est assez claire et la peinture recouvre surtout le bas du corps, de manière à cacher le sexe du modèle. L’image du milieu est plus contrastée et le visage est ici recouvert avec une couleur sombre translucide. Celle de droite est très claire, lumineuse, voire surexposée et ainsi le personnage semble entouré d’une brume épaisse, telle une apparition fantômatique. Ulrike Bolenz joue avec la matière : avec la transparence du plexiglas, les colorants photographiques et l’opacité de la peinture. Son diptyque n° 13 en témoigne également. Ici, la figure est clonée deux fois. Le chiffre treize appliqué au pochoir figure sur le bas du tableau et indique en quelque sorte le malheur (pour les superstitieux) comme sur le tableau Three times cloned. Pour la réalisation de Gläserner Mensch, l’artiste change de palette et fait appel à un outil technique supplémentaire : l’informatique. Il s’agit d’une autre image photographique de l’artiste (prise cette fois légèrement de profil) retravaillée par ordinateur. A l’aide d’un scanner , l’artiste mémorise son image et peut obtenir différents effets grâce au logiciel Photoshop. Ici, elle arrive à obtenir un effet optique, dont on pourrait penser qu’il est réalisé avec la peinture. L’image est ainsi brouillée et apparait comme irréelle. Le titre, « l’homme vitreux », souligne cet aspect irréel, voire artificiel. De ce diptyque naît le bleu translucide qu’elle utilisera fréquemment par la suite, comme par exemple dans le triptyque de 1995. En 1996 l’artiste commence une série de tableaux dans lesquels la couleur rouge-sang va dominer, une couleur qu’elle emploie déjà pour ses Roten Bilder. Cette fois une autre image est ajoutée par superposition de négatifs : celle de codes génétiques, de composantes de l’ADN. Le diptyque Rotes Bild-Cloning en est un exemple, ainsi que le triptyque monumental ayant été exposé au Musée Ianchelevici à La Louvière en Belgique lors d’une exposition collective. Pour un des tableaux de cette série, l’artiste choisit une image photographique d’un autre modèle féminin. Chaque photographie que l’artiste obtient de ses modèles préalablement filmés n’est pas obligatoirement utilisée pour ses peintures. Parfois elle retravaille l’image par ordinateur et expérimente diverses possibilités. Mais souvent Ulrike connait déjà, avant la réalisation, quelle pose ou plutôt quelle expression elle nécessite pour sa prochaine création.

Ainsi, divers tirages photographiques « truqués» tapissent les murs de son atelier, sans avoir encore été utilisés pour ses peintures. Puis l’artiste choisit un homme pour ses images de clones. Il s’agit de son frère. Une des premières oeuvres de cette nouvelle série intitulée Fortschreitender, (traduit en français Progression). Ici, Bolenz ne superpose pas de négatifs, mais travaille uniquement avec la peinture et les émulsions et colorants photographiques pour recouvrir partiellement la surface. La couleur bleu translucide domine et « baigne » la figure dans un espace presque aquatique. Le personnage se retrouve inerte, tel un clone enfermé dans un bocal, tel un surhomme fabriqué. Pour la peinture Fortschreitender de 1997, Ulrike Bolenz réintroduit les codes génétiques, mais revient à une palette plus sobre. L’image de l’homme n’apparait ici que partiellement, seules la tête et une partie de l’épaule survivant en tant qu’image photographique. Le bras et la main du personnage sont peints et avancent vers le spectateur, comme s’il voulait briser l’espace du tableau pour s’en échapper. Cet effet d’élan vers l’avant explique le titre Progression. Le traitement pictural, cet effacement de l’image photographique par la peinture, rappelle la dernière oeuvre de la série des Rieuses dans laquelle la main est également tracée au pinceau. Une autre peinture de cette époque, malheureusement détruite par l’artiste, reprend ce principe pictural. Ici il ne s’agit plus d’une personne de face, figée, mais de deux femmes (l’artiste) en plein mouvement, en plein élan vers la droite du tableau. Le principe est le même : une partie des corps, c’est-à-dire la tête et les épaules, est représentée par l ’image photographique, l’autre, figurée avec la peinture. Mais ici la plaque de plexi se détache plus du support en bois, ainsi les deux techniques (photographie et peinture) ne s’interpénètrent pas aussi harmonieusement. L’effet obtenue par ces femmes souriantes en plein élan n’était pas assez tragique, d’après Ulrike Bolenz.

L’homme de face, avançant de façon presque menaçante vers le spectateur, correspondait mieux aux effets visés. La transparence domine les dernières créations de cette jeune artiste. En effet, le support est entièrement en plexiglas, comme le Leporello. Pour la réalisation de l’une de ses dernières créations, Bolenz reprend un négatif déjà utilisé, mais le développe cette fois sur un très grand support en plexiglas et retravaille l’image contrastée avec quelques traces de peinture acrylique. L’effet obtenu est intéressant, puisque le mur entre en considération pour l’oeuvre. Selon l’accrochage l’effet sera différent. Ainsi l’espace environnant prend une place considérable dans l’oeuvre et les personnages semblent flotter dans l’espace, tels des êtres fantômatiques. Une autre tableau est entièrement en plexiglas. Quatre plaques de plexiglas superposées permettent un jeu de transparence inédit. Il s’agit d’une image déjà représentée dans la série des Roten Bilder. Ici, le travail est en plusieurs couches, et ainsi, selon le point de vue du spectateur, l’image se décale. Ces derniers travaux témoignent d’une préoccupation de l’oeuvre en relation avec l’espace. Le besoin de figuration a amené Ulrike Bolenz à cette technique complexe qui nécessite une longue élaboration. Avec ses procédés photographiques expérimentaux elle arrive à donner de la texture et un aspect onirique à ses images. De plus, la spontanéité est présente par l’utilisation de la peinture permettant la trace d’une gestuelle, la présence de la main d’artiste. Utilisant divers procédés comme l’informatique, elle fait allusion aux nouvelles technologies de notre époque afin « d’illustrer » des sujets actuels (qu’elle communique sur Internet).

Nous entrons dans l’âge numérique et divers artistes font appel à cet outil pour leurs créations. Pour Michel Salsmann qui retravaille ses autoportraits par ordinateur « les techniques numériques opposent un mouvement d’indifférenciation à la différenciation, à la purété elles opposent le mélange : une fois scannés (digitalisés), les différents types de signes iconiques deviennent assimilables les uns aux autres et perdent leur spécificité d’origine ; ils cessent d’être des peintures ou des phorographies pour devenir des images au sens générique du terme. Du même coup la digitalisation met en relief ce qui reste lorsque toutes ses spécificités liées aux supports et aux pratiques sont retranchées, à savoir l’iconocité comme telle. » On peut citer d’autres artistes, dont le couple Friederike van Lawick et Hans Müller , qui font appel au numérique pour retravailler des photographies et créer de véritables hybrides.

On constate que les artistes de nos jours utilisent des moyens électroniques et complexes pour créer un univers qui soit beaucoup plus étonnant et magique que ce que propose une simple photographie, une émission de télévision ou des images de synthèse. Depuis la photographie, l’image a envahi le champ social et les artistes ont été obligés de récupérer ces nouveaux moyens de production d’images. Dans l’histoire, l’univers de l’image est de la compétence quasi exclusive de l’artiste. Aujourd’hui, inversement, la fabrication de l’image, comme sa consommation, n’émane plus uniquement du champ artistique. Face à cela, les artistes ont adopté, dans la seconde moitié du 20ème siècle, deux positions divergentes : soit ils affirment la peinture, sa spécificité, son champ d’application et sa légitimité – la courbe atteint son apogée dans les années 1980 (surtout en Allemagne) -, soit ils s’approprient de nouvelles formes d’images et les retournent (et non les détournent) à des fins artistiques. Ulrike Bolenz tient ici une place originale : elle a su « marier » photographie, informatique et peinture dans un travail plastique, qui aboutit à une peinture et non une simple image. Par le biais de cette technique particulière, elle projète sa vision chaotique du monde sur le corps dans la plupart des cas féminin (pour l’artiste la femme tient un rôle spécifique dans notre société et son émancipation est toujours d’actualité). Elle les choisit nus, vulnérables, innocents tels Adam et Eve, mais dénature leurs formes pleines et leur intégrité par des procédés destructeurs. Ces corps sacrifiés sont alors fixés entre des plaques de plexi, comme enfermés dans des bocaux et soumis à des altérations diverses. La taille (grandeur nature) de ces êtres provoque une confrontation directe, un véritable face à face avec le spectateur. Yeux dans les yeux, ils s’observent mutuellement et un sentiment étrange s’en dégage, puisque le spectateur est alors le regardant et le regardé. Confronté à des êtres, victimes de la science, qui est tant célébrée dans notre société, le spectateur est invité à réfléchir sur le destin du corps humain. Le corps manipulé, transformé ou muté est par ailleurs un sujet récurant dans l’art contemporain. La fin des années 1980 et le début des années 1990 ont vu naître cette problématique du corps avec la vie artificielle, la manipulation génétique, etc., qui soulève des questions essentielles pour la société mais aussi pour l’art. L’artiste Orlan qui pratique « l’art charnel » en soumettant son corps à la chirurgie esthétique, acte devenant artistique, filmé ou photographié (opération-chirurgicale-performance) pose la question de l’identité et la manipulation du corps. « Qu’est-ce qu’un corps? Que peut-il? Quelles relations, dans son époque, doit-il entretenir avec les technologies nouvelles et radicalement révolutionnaires? Qu’en est-il de la puissance de l’artifice sur la nature, de la culture et du volontarisme sur la nature et la nécessité? Qu’est-ce que le Nom propre, l’identité? ». Le questionnement sur l’identité de l’homme est aujourd’hui plus présent que jamais, puisqu’il se sent d’autant plus menacé par le progrès scientifique. Et si la science et la morale jouent à se renvoyer les responsabilités sur les questions de génie génétique, de carte d’identité génique, de comptabilité des substances animales et humaines, de possibilités d’associer du vivant et du mort, du biologique et du mécanique, on peut imaginer que l’esthétique accélérera le questionnement sur ce sujet, mieux, qu’elle rendra plus pressantes les réponses aux interrogations qu’on peut aujourd’hui se poser sur tous ces sujets.

Ce texte est le dernier chapitre du mémoire „L’Intégration de l’image photographique à la peinture en Allemagne“, Katia Hermann, 1997 (DEA d’Histoire de l’Art, Université Paris I).

Bluth Manfred (1926 à Berlin), peintre, graphiste, professeur et critique d’art allemand. Gramse Tom J. (1940 à Lüben – 1982 àen Hollande)), peintre et dessinateur allemand, professeur de dessin à la Kunsthochschule de Kassel en 1981, ses dessins ont été exposé à la Documenta VI en 1977. Marchand Astrid, française, journaliste et critique d’art free-lance (Beaux-Arts magazine). Salsmann Michel (1948 à Colmar), artiste allemand, vit à Paris, travaille sur la photographgie avec des moyens informatiques Van Lawick Friederike (1958 à Cologne), Müller Hans (1954 à Bergheim), artistes allemands vivants à Kirchheim, Orlan (1963 à Paris), artiste française, subit des opérations chirurgicales sur son propre corps en tant que performance artistique.

Katia Hermann